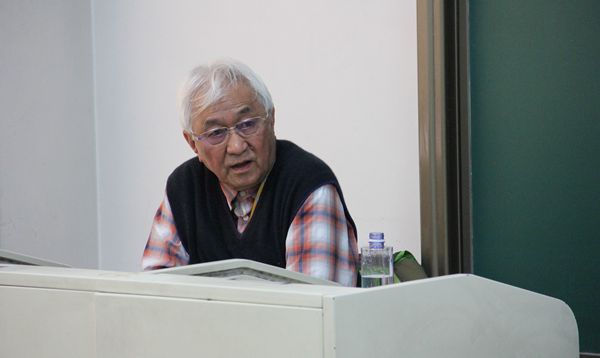

2018年3月28日,冯志伟研究员应我校国际教育学院邀请,在我校文华楼东区201举办了题为《汉语拼音——回顾与展望》的讲座。冯志伟,生于1939年,北京大学和中国科技大学研究生院两次研究生毕业,双硕士。曾在法国留学,在德国和韩国大学担任教授,发表论文300余篇,出版专著30余部。现为国家教育部语言文字应用研究所研究员,博士生导师。国内外若干重要期刊编委。

讲座主要回顾自唐末守温以来拼音的发展历程,包括西方传教士的拼音,切音字运动,国语罗马字,北方话拉丁化新文字,讲述汉语拼音方案的国际化及其意义。讲座首先介绍了最早的韵书。冯教授又介绍了汉语拼音最早的尝试——“小经”文字。并讲解了《葡汉词典》《西字奇迹》《西儒耳目姿》等的作者及其注音方法。同时,冯教授提出了利玛窦、金尼阁方案的出现,对当时的音韵学者有很大的启发。我国传统的注音方法是采用直音或反切的方法给汉字注音的。然而,由于古今音变以及学反切先学汉字的特点,通过这种方法学汉字并不经济。因此有了以后的汉语拼音的发展。

通过本次讲座,我们了解到从1892年到1929年,中国先后发起了切音字运动、国语罗马字运动、拉丁化新文化运动等,并有很多学者做了大量相关研究。1958年,周恩来、朱德等领导人,投票赞成《汉语拼音方案》。《汉语拼音方案》的应用十分广泛,不仅是小学的教学内容,而且也在电报拼音化、人力资源管理方面起到了很大的作用,同时也成为了扫盲的有力工具。在移动通信中,也可以使用汉语拼音在手机上输入汉字,并在汉语国际教育中也起到了很大的作用,成为了外国学生学习汉语和汉字的有力工具。另外国外对汉语拼音也有所研究,如美国George Kennedy于1943年设计的耶鲁拼音等。冯教授提醒我们要注意外国的这些拼音方案,才能更好的研究汉语拼音。冯教授多次参加了中外重要会议,不断革新中国的ISO 7098,为中国的汉语拼音发展做出了重要贡献。

在讲座上,冯教授和蔼可亲,风趣幽默,课堂气氛十分活跃。中外学生积极发言,认真听讲,积极回应冯教授的各种提问,在轻松愉快的气氛中学到了更多有关汉语拼音的知识。

在讲座末尾,我院学生针对汉语拼音的发展等问题进行了提问,冯教授对这些问题进行了详细的解答,使我们对于汉语拼音发展及其重要性有了更深刻的认识,为以后成为合格的对外汉语教师打下了基础。

(供稿:王英心)